수능응원 (사진: 전북여고 제공)

수능응원 (사진: 전북여고 제공)

조선의 한양. 봄마다 과거(科擧) 시험을 보러 가는 선비들의 행렬이 종로 거리를 메웠다.

붓 한 자루에 인생을 걸고, ‘과거급제(科擧及第)’와 ‘장원급제(壯元及第)’ 네 글자에 집안의 명운을 걸었다. 글로써 신분을 바꿀 수 있었던 유일한 길, 그것이 바로 과거(科擧)였다.

600년의 시간이 흘러도 그 장면은 낯설지 않다.

새벽 어스름 속, 고사장으로 향하는 수험생의 발걸음은 여전히 그 시대의 선비와 닮아 있다.

이름은 달라졌지만, 시험은 여전히 한국 사회에서 가장 강력한 통과의례로 남아 있다.

조선 시대 과거제 재현 행사 (사진: 우리문화신문 제공)

조선 시대 과거제 재현 행사 (사진: 우리문화신문 제공)

1993년 도입된 대학수학능력시험, 일명 ‘수능(修能)’은 지식 암기 중심의 학력고사에서 벗어나 ‘기초학습 능력’을 평가하겠다는 취지로 출발했다. 그러나 시험의 형식이 달라져도, 시험을 바라보는 사회의 시선은 크게 변하지 않았다.

수능은 한 해 단 한 번의 기회이자, 여전히 ‘인생을 가르는 시험’으로 여겨진다. 그래서 수능 전날이면 교통이 통제되고, 비행기 이륙이 잠시 멈춘다. 학교 앞에는 후배들이 모여 “수능 대박!”을 외치며 떡과 엿을 나눈다.

수능 응원 (사진: 전남교육청 제공)

수능 응원 (사진: 전남교육청 제공)

한국 사회에서 수능은 단순한 시험이 아니다. 그것은 집단의 열망과 정(情)이 교차하는 하나의 문화적 의례이자, 시대를 초월한 ‘통과의례’로 자리 잡았다.

그러나 그 열정의 뿌리는 여전히 조선 시대의 유교적 가치관에 닿아 있다. 과거(科擧) 제도는 ‘배움으로 사회적 지위를 획득한다’는 능력주의의 원형이었다. 유교가 강조한 수기치인(修己治人), 즉 “배움을 통해 자신을 닦고 세상을 다스린다”는 이상이 조선의 학문 문화를 지탱했다.

이후 산업화와 전쟁을 거치며 한국은 ‘교육이 곧 생존’인 나라가 되었다. 6·25전쟁 이후 물적 자원이 부족하던 시절, 지식만이 희망이었다. 그 결과 교육은 국가 발전의 원동력이 되었고, 부모 세대에게는 하나의 신앙이 되었다. 오늘날까지도 ‘좋은 대학이 곧 좋은 인생’이라는 믿음이 견고하게 남아 있는 이유가 여기에 있다.

수능 시험 수험장 모습 (사진: 매일경제 제공)

수능 시험 수험장 모습 (사진: 매일경제 제공)

그러나 지금 우리는 새로운 문명 전환의 시기에 서 있다.

인공지능이 인간의 학습과 사고를 대신하는 시대, ‘시험’의 의미는 근본부터 흔들리고 있다. ChatGPT와 AI 튜터가 수능형 문제를 해결하고, 개인별 학습 데이터를 정밀하게 분석하는 시대에 ‘공부한다’는 행위는 더 이상 과거의 그것이 아니다.

암기력과 계산력은 기계가 대신할 수 있지만, 사유와 판단, 감정과 윤리는 여전히 인간만의 영역이다.

그럼에도 한국의 교육은 여전히 ‘경쟁’의 논리 속에서 움직인다. 한 번의 시험으로 인생을 가르는 구조, 등급과 순위로 학습의 가치를 정의하는 관행이 바뀌지 않는 한, 새로운 시대의 배움 역시 옛 관성에 갇힐 위험이 있다.

AI 시대의 교육은 정답을 외우는 훈련이 아니라, 질문을 스스로 던지는 사고의 힘을 길러야 한다.

이제는 지식의 양보다 사유의 깊이, 경쟁의 속도보다 공존의 방향이 더 중요해지는 시점이다.

한 사람의 운명을 바꾸던 조선 시대의 과거급제는 이제 AI 시대로 이어지고 있다.

AI 시대의 ‘합격자’는 더 이상 시험을 잘 푸는 사람이 아니다.

배움을 통해 세상을 새롭게 해석하고, 지식을 인간의 의미로 되돌리는 사람일 것이다.

그러나 우리는 동시에 물어야 한다.

AI가 학습을 대신하는 시대에도,

한국의 교육은 여전히 ‘입시’와 ‘경쟁’의 이름으로 남을 것인가.

아니면, 시험의 형식이 바뀌듯 배움의 의미도 새롭게 바뀔 수 있을까.

글: 천수연(서울사이버대학교 한국어교육학과 대우교수)

'트럼프는 알고 있었다'.. 트럼프가 성범죄자와 연루 되었을 가능성을 보여주는 이메일 공개 파문

미 하원 감독위원회가 엡스타인의 2만 쪽 넘는 문서 중 일부 이메일을 공개하면서, 트럼프 전 대통령이 ‘엡스타인의 미성년 피해자들을 알고 있었다’는 표현이 드러나 논란이 커지고 있다. 2011·2019년 이메일에는 한 피해자(버지니아 지프리로 특정)가 트럼프와 시간을 보냈다는 언급과 “트럼프는 그 소녀들에 대해 알고 있었다”는 문장이 포함됐다. 트럼프는 “엡스타인 사기”라고 반발했지만, 의회는 초당적으로 엡스타인 파일 전면 공개를 요구하며 진상 규명이 다시 쟁점으로 떠오르고 있다.

'트럼프는 알고 있었다'.. 트럼프가 성범죄자와 연루 되었을 가능성을 보여주는 이메일 공개 파문

미 하원 감독위원회가 엡스타인의 2만 쪽 넘는 문서 중 일부 이메일을 공개하면서, 트럼프 전 대통령이 ‘엡스타인의 미성년 피해자들을 알고 있었다’는 표현이 드러나 논란이 커지고 있다. 2011·2019년 이메일에는 한 피해자(버지니아 지프리로 특정)가 트럼프와 시간을 보냈다는 언급과 “트럼프는 그 소녀들에 대해 알고 있었다”는 문장이 포함됐다. 트럼프는 “엡스타인 사기”라고 반발했지만, 의회는 초당적으로 엡스타인 파일 전면 공개를 요구하며 진상 규명이 다시 쟁점으로 떠오르고 있다.

배우 김정난을 쓰러뜨린 ‘미주신경성 실신’, 도대체 어떤 증상인가?.. 누구나 겪을 수 있는 위험

배우 김정난이 집에서 갑작스러운 미주신경성 실신으로 쓰러져 턱을 다치고 응급실로 이송된 사실을 밝히며, 이 증상에 대한 관심이 커지고 있다. 미주신경성 실신은 자율신경계의 과도한 반응으로 혈압과 심박수가 급격히 떨어져 발생하는 흔한 실신 유형이지만, 쓰러지는 과정에서 큰 부상이 이어질 수 있어 위험하다. 피로, 스트레스, 더운 환경, 통증 등 특정 상황에서 촉발되며 전조 증상을 인지해 즉시 앉거나 눕는 것이 중요하다. 반복될 경우 검사를 통한 원인 확인이 필요하다.

배우 김정난을 쓰러뜨린 ‘미주신경성 실신’, 도대체 어떤 증상인가?.. 누구나 겪을 수 있는 위험

배우 김정난이 집에서 갑작스러운 미주신경성 실신으로 쓰러져 턱을 다치고 응급실로 이송된 사실을 밝히며, 이 증상에 대한 관심이 커지고 있다. 미주신경성 실신은 자율신경계의 과도한 반응으로 혈압과 심박수가 급격히 떨어져 발생하는 흔한 실신 유형이지만, 쓰러지는 과정에서 큰 부상이 이어질 수 있어 위험하다. 피로, 스트레스, 더운 환경, 통증 등 특정 상황에서 촉발되며 전조 증상을 인지해 즉시 앉거나 눕는 것이 중요하다. 반복될 경우 검사를 통한 원인 확인이 필요하다.

All Five Members of NewJeans Return to ADOR … 348-Day Dispute Reaches a Turning Point

All five members of NewJeans have officially announced their return to their label ADOR on November 12, marking 348 days since the group declared the termination of their exclusive contracts on November 29 last year.Haerin (19) and Hyein (17) first announced their return in the afternoon, followed two hours later by Danielle, Hanni, and Minji, who made the same decision.With this, the year-long conflict between HYBE and ADOR’s former CEO Mi...

All Five Members of NewJeans Return to ADOR … 348-Day Dispute Reaches a Turning Point

All five members of NewJeans have officially announced their return to their label ADOR on November 12, marking 348 days since the group declared the termination of their exclusive contracts on November 29 last year.Haerin (19) and Hyein (17) first announced their return in the afternoon, followed two hours later by Danielle, Hanni, and Minji, who made the same decision.With this, the year-long conflict between HYBE and ADOR’s former CEO Mi...

전세계 자산 ‘폭풍 전야’일까? 찻잔 속 미풍일까? — 미국 셧다운 해제 임박!!

전세계 자산 ‘폭풍 전야’일까? 찻잔 속 미풍일까? — 미국 셧다운 해제 임박!!

드디어 돌아오는 뉴진스 완전체 … 348일 만에 어도어 복귀!!

드디어 돌아오는 뉴진스 완전체 … 348일 만에 어도어 복귀!!

[메인타임스×시한책방 북터뷰] 넷플릭스 인사이드 (서보경 작가) ② : “니 돈 내” — 넷플릭스의 룰, 그리고 일하는 인간의 품격

[메인타임스×시한책방 북터뷰] 넷플릭스 인사이드 (서보경 작가) ② : “니 돈 내” — 넷플릭스의 룰, 그리고 일하는 인간의 품격

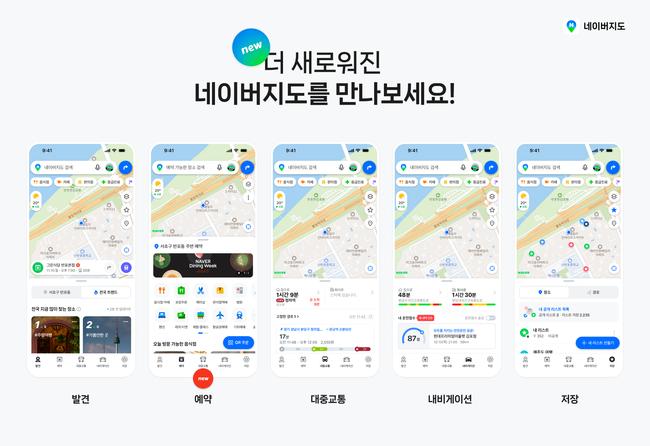

네이버지도, ‘예약 탭’ 신설… 일상부터 여행까지 한 번에 연결

네이버지도, ‘예약 탭’ 신설… 일상부터 여행까지 한 번에 연결

정년 60→61세, 무엇이 바뀌나…고령 정규직 5만여 명 ‘1년 더’, 임금·고용·연금이 동시에 흔들린다

정년 60→61세, 무엇이 바뀌나…고령 정규직 5만여 명 ‘1년 더’, 임금·고용·연금이 동시에 흔들린다

《천수연의 AI시대 한국문화 읽기》과거급제에서 수능까지 — AI시대, 한국 교육열의 미래를 묻다

《천수연의 AI시대 한국문화 읽기》과거급제에서 수능까지 — AI시대, 한국 교육열의 미래를 묻다

목록

목록