- 산재보험 악용한 ‘하반신 마비 쇼’… 법정구속

- 18억 수령, 그중 12억은 부당… 70대의 긴 사기 행각

- 거짓 마비로 보험금 챙긴 70대, 항소심서도 실형

“하반신 마비” 속여 18억 원 챙긴 보험사기… 25년간 기만극의 결말은?

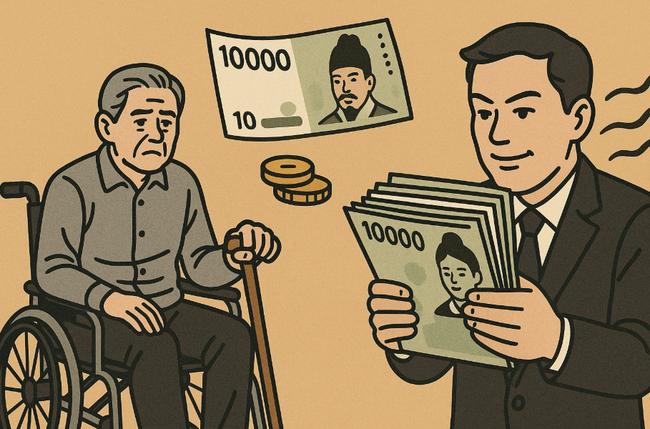

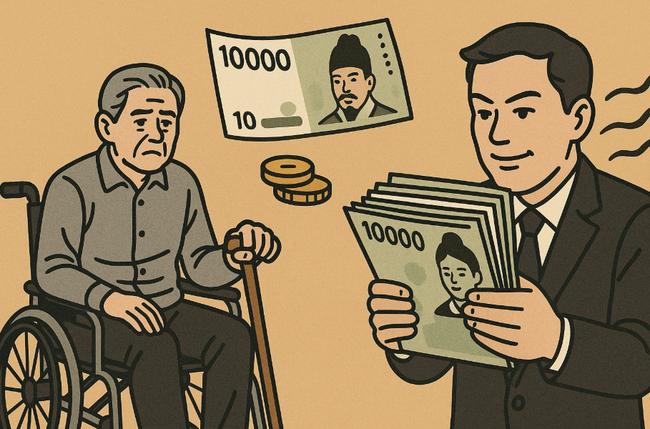

25년 가까이 하반신 마비 환자인 척 연기하며 18억 원이 넘는 보험급여를 받아낸 남성이 결국 법정에서 실형을 선고받았다. 산업재해라는 사회안전망을 악용해 수십억 원을 빼돌린 사례라는 점에서, 이번 사건은 제도적 허점을 드러낸 동시에 사회적 공분을 일으키고 있다.

추락 사고로 시작된 ‘연기’

사건의 주인공은 70대 남성 A씨다. 그는 1997년 3월 공사 현장에서 추락해 하반신 마비 판정을 받았다. 당시 의학적 소견에 따라 양하지 기능 상실로 인정돼, 근로복지공단으로부터 중증요양 상태 제1급 판정을 받았다. 이에 따라 산재보험에 따른 치료비와 간병비가 지급되기 시작했다.

그러나 그해 말부터 증세는 차츰 호전됐다. A씨는 지팡이를 짚고 혼자 걸을 수 있을 정도로 회복했지만, 병원 진료와 행정 절차에서는 여전히 휠체어를 타고 나타나 하반신을 전혀 쓸 수 없는 것처럼 행동했다. ‘하반신 마비 환자’라는 가면을 쓴 채 수십 년에 걸쳐 보험급여를 청구한 것이다.

지인과 공모한 허위 간병 청구

A씨는 단순히 스스로 증세를 숨기는 데 그치지 않았다. 요양보호사 자격증을 가진 지인 B씨와 공모해, 자신이 실제로 간병을 받는 것처럼 꾸몄다. B씨는 자격증을 빌려주고, A씨는 이를 토대로 간병비 명목의 보험급여를 추가로 받아냈다.

이런 방식으로 A씨는 1999년 6월부터 2024년 8월까지 근로복지공단으로부터 무려 18억 4천여만 원을 수령했다. 전문가들이 추산한 실제 수급 가능액보다 약 12억 원이나 더 받은 셈이다. 피해는 고스란히 국민 세금과 보험 재정에 전가됐다.

“사회적 신뢰 훼손”… 법원의 판단

1심에서 대전지방법원은 A씨에게 징역 3년 6개월, 공범 B씨에게 징역 1년 8개월을 선고했다. 법원은 “피고인들의 행위는 장기간에 걸쳐 반복적으로 이뤄졌고, 산업재해 보상제도의 근간을 훼손했다”고 지적했다.

항소심에서도 결과는 크게 달라지지 않았다. 대전고등법원은 1심 형량보다 다소 감형했지만 실형은 그대로 유지했다. A씨는 징역 3년, B씨는 징역 1년을 선고받고 법정구속됐다. 재판부는 “피고인들이 일부 금액을 반환한 점은 고려했지만, 도주 우려와 죄질의 중대성을 감안하면 엄중한 처벌이 불가피하다”고 밝혔다. 실제로 A씨는 항소심 과정에서 약 1억 1천만 원을 반환했으나, 거대한 피해 규모와 장기간의 기망 행위를 덮기에는 역부족이었다.

공적 자금 악용의 그늘

이번 사건은 단순한 개인의 일탈을 넘어 사회적 문제를 환기시킨다. 산재보험은 산업현장에서 다친 노동자의 생계와 치료를 위해 운영되는 공적 제도다. 그러나 A씨와 같은 사례는 제도의 신뢰를 훼손할 뿐 아니라, 실제 도움이 필요한 환자들의 지원 여력을 갉아먹는다.

특히, 제도의 허점을 장기간 악용할 수 있었다는 점에서 관리·감독 체계의 취약성도 드러났다. 전문가들은 “보험급여 수급자의 상태를 정기적으로 재검증하고, 간병비 지급 과정에 대한 투명한 검증 절차가 필요하다”고 지적한다.

남은 과제

25년에 걸친 기만극은 결국 법의 심판을 받으며 막을 내렸다. 하지만 여전히 질문은 남는다. 왜 이렇게 오랫동안 시스템은 속아넘어갔는가? 그리고 다시는 같은 일이 반복되지 않도록 어떤 제도적 보완이 필요할까?

사회안전망은 그 취지를 왜곡하는 순간, 가장 큰 피해자는 공동체다. 이번 사건이 단순한 범죄 기사로 끝나지 않고, 제도 개선과 관리 강화로 이어질 수 있을지가 남은 과제다.

“하반신 마비” 속여 18억 원 챙긴 보험사기… 25년간 기만극의 결말은?

1997년 추락 사고로 하반신 마비 진단을 받았던 70대 남성 A씨는 실제로는 회복해 지팡이를 짚고 걸을 수 있었음에도, 25년 가까이 휠체어를 타고 마비 환자인 척하며 보험급여를 청구했다. 여기에 요양보호사 자격증을 빌려 허위 간병비까지 받아낸 결과, 근로복지공단으로부터 약 18억 4천만 원을 수령했으며, 이 중 약 12억 원이 부당 지급으로 드러났다.

법원은 A씨에게 징역 3년(1심은 3년 6개월), 공범 B씨에게 징역 1년을 선고하고 법정구속했다. 일부 금액을 반환했지만, 장기간 제도를 악용해 거액을 빼돌린 점에서 ‘엄중 처벌이 불가피하다’고 판시했다. 이번 사건은 산재보험 제도의 허점을 드러낸 사례로, 정기적 검증과 관리 강화의 필요성이 강조되고 있다.

“하반신 마비” 속여 18억 원 챙긴 보험사기… 25년간 기만극의 결말은?

1997년 추락 사고로 하반신 마비 진단을 받았던 70대 남성 A씨는 실제로는 회복해 지팡이를 짚고 걸을 수 있었음에도, 25년 가까이 휠체어를 타고 마비 환자인 척하며 보험급여를 청구했다. 여기에 요양보호사 자격증을 빌려 허위 간병비까지 받아낸 결과, 근로복지공단으로부터 약 18억 4천만 원을 수령했으며, 이 중 약 12억 원이 부당 지급으로 드러났다.

법원은 A씨에게 징역 3년(1심은 3년 6개월), 공범 B씨에게 징역 1년을 선고하고 법정구속했다. 일부 금액을 반환했지만, 장기간 제도를 악용해 거액을 빼돌린 점에서 ‘엄중 처벌이 불가피하다’고 판시했다. 이번 사건은 산재보험 제도의 허점을 드러낸 사례로, 정기적 검증과 관리 강화의 필요성이 강조되고 있다.

뇌 건강, ‘8시간 수면’보다 중요한 '이것' 드러났다

오랫동안 “하루 8시간 수면”이 건강의 기준처럼 여겨졌지만, 최근 연구는 수면 시간보다 수면의 질과 규칙성이 뇌 건강에 더 중요하다고 밝히고 있다. 깊은 수면 단계에서 뇌 속 노폐물을 제거하는 ‘글림프틱 시스템’이 활발히 작동하며, 이는 치매와 직결된다. 교대근무자처럼 불규칙한 생활은 치매·심혈관 질환 위험을 높인다. 단순한 수면 시간이 아니라 깊고 규칙적인 잠이 뇌 건강을 지키는 열쇠라는 점이 과학적으로 확인됐다.

뇌 건강, ‘8시간 수면’보다 중요한 '이것' 드러났다

오랫동안 “하루 8시간 수면”이 건강의 기준처럼 여겨졌지만, 최근 연구는 수면 시간보다 수면의 질과 규칙성이 뇌 건강에 더 중요하다고 밝히고 있다. 깊은 수면 단계에서 뇌 속 노폐물을 제거하는 ‘글림프틱 시스템’이 활발히 작동하며, 이는 치매와 직결된다. 교대근무자처럼 불규칙한 생활은 치매·심혈관 질환 위험을 높인다. 단순한 수면 시간이 아니라 깊고 규칙적인 잠이 뇌 건강을 지키는 열쇠라는 점이 과학적으로 확인됐다.

한국기업인줄 알았지만 의외로 외국기업인 기업들.. 쿠팡, 배민에 카스, 잡코리아까지!!

겉으로는 한국 브랜드처럼 보이지만 실제로는 외국 기업 소속인 사례가 늘고 있다. 쿠팡은 미국 법인, 배달의민족은 독일 자본, 카스는 벨기에 본사 소속이다. 금호타이어·아가방·잡코리아는 중국·홍콩·호주 자본이 지배하며, 린나이는 일본, 나무위키는 파라과이 법인이 운영한다. 유한킴벌리는 한·미 합작으로 다수 지분을 미국 본사가 가진다. 한국에서 소비·고용 기여도가 크더라도 이익 귀속과 경영권은 외국 본사에 있다. 이처럼 ‘한국의 얼굴을 한 외국 기업’ 현상은 글로벌 자본 이동 속 기업 정체성의 복잡성을 보여준다.

한국기업인줄 알았지만 의외로 외국기업인 기업들.. 쿠팡, 배민에 카스, 잡코리아까지!!

겉으로는 한국 브랜드처럼 보이지만 실제로는 외국 기업 소속인 사례가 늘고 있다. 쿠팡은 미국 법인, 배달의민족은 독일 자본, 카스는 벨기에 본사 소속이다. 금호타이어·아가방·잡코리아는 중국·홍콩·호주 자본이 지배하며, 린나이는 일본, 나무위키는 파라과이 법인이 운영한다. 유한킴벌리는 한·미 합작으로 다수 지분을 미국 본사가 가진다. 한국에서 소비·고용 기여도가 크더라도 이익 귀속과 경영권은 외국 본사에 있다. 이처럼 ‘한국의 얼굴을 한 외국 기업’ 현상은 글로벌 자본 이동 속 기업 정체성의 복잡성을 보여준다.

“생산적 협상 계속 중”… 한·미 무역협상, ‘불공정 장벽’ 해소에 진전 보일까

2025년 7월 26일(현지시간), 미국 백악관은 “한국과의 무역협상이 계속해서 생산적인 방향으로 나아가고 있다”고 밝혔다. 이는 최근 미국이 한국산 철강, 배터리, 반도체 등 핵심 산업군에 대한 관세 인상을 검토하는 가운데, 양국 간 협상이 치열하게 전개되고 있다는 신호로 해석된다.

한국은 미국이 설정한 8월 1일 시한 전까지 이른바 ‘불공정 무역장벽’에 대한 해소 의지를 보여야 하며, 이는 단순 관세 문제를 넘어 향후 한미 경제 동맹의 기조를 결정짓는 분수령이 될 수 있다.

“생산적 협상 계속 중”… 한·미 무역협상, ‘불공정 장벽’ 해소에 진전 보일까

2025년 7월 26일(현지시간), 미국 백악관은 “한국과의 무역협상이 계속해서 생산적인 방향으로 나아가고 있다”고 밝혔다. 이는 최근 미국이 한국산 철강, 배터리, 반도체 등 핵심 산업군에 대한 관세 인상을 검토하는 가운데, 양국 간 협상이 치열하게 전개되고 있다는 신호로 해석된다.

한국은 미국이 설정한 8월 1일 시한 전까지 이른바 ‘불공정 무역장벽’에 대한 해소 의지를 보여야 하며, 이는 단순 관세 문제를 넘어 향후 한미 경제 동맹의 기조를 결정짓는 분수령이 될 수 있다.

‘상속세 18억 면제’ 추진…누가 혜택 보고 누가 손해 보나”

‘상속세 18억 면제’ 추진…누가 혜택 보고 누가 손해 보나”

박진영은 공직, 방시혁은 수사…K-POP 두 거장의 엇갈린 운명

박진영은 공직, 방시혁은 수사…K-POP 두 거장의 엇갈린 운명

국민이 뽑은 우리 술, 세계 무대에 선다

국민이 뽑은 우리 술, 세계 무대에 선다

개인정보위, KT·LGU+ 개인정보 유출 의혹 조사 착수

개인정보위, KT·LGU+ 개인정보 유출 의혹 조사 착수

목록

목록