- “자고 싶을 때 자는 사람” — 통제 불가능한 시대의 낙원

- 건강의 성과화, 루틴의 강박

- 체질 복권과 노력의 피로

한 장의 밈이 들이미는 거울

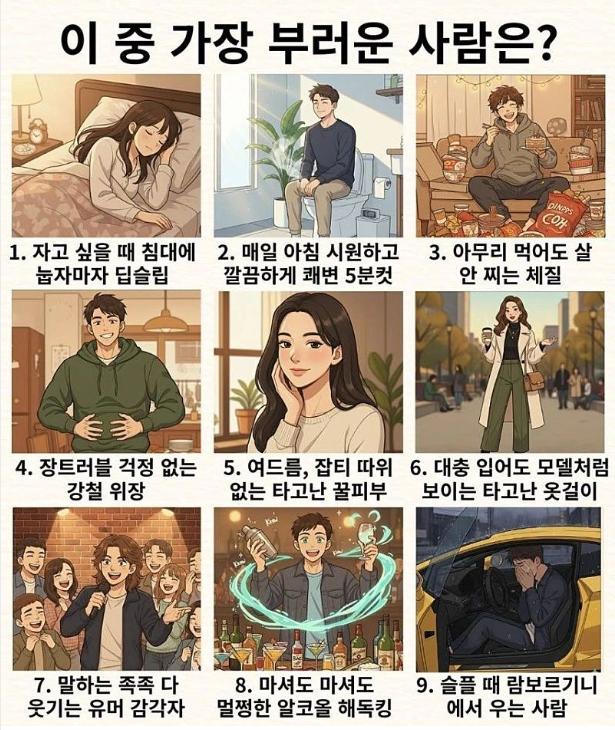

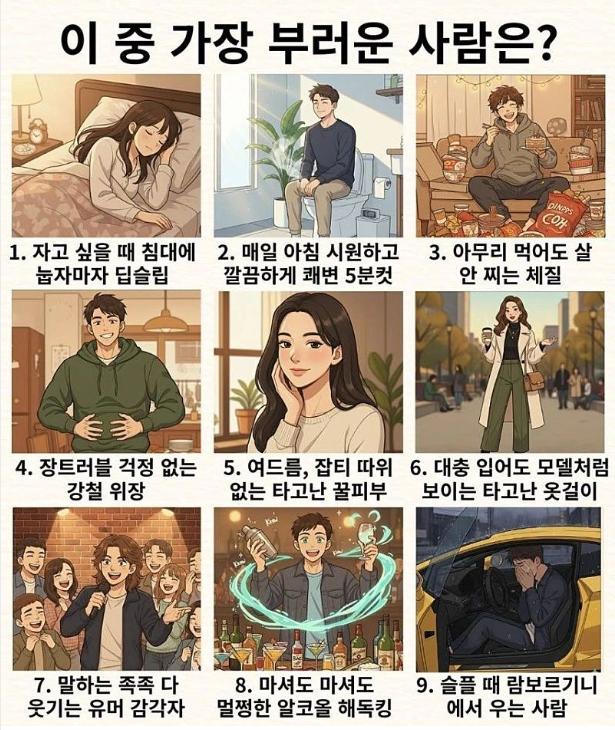

‘이 중 가장 부러운 사람?’ 밈은 가벼운 놀잇거리처럼 보이지만, 선택지는 모두 현대인의 결핍을 정확히 겨냥한다. 수면, 시간관리, 몸, 피부, 옷맵시, 사회성, 주량, 그리고 돈(‘람보르기니에서 우는 사람’)까지—요즘 사람들이 무엇을 결핍으로 느끼는지, 어떤 것을 ‘행복의 지름길’로 착각하는지가 또렷하게 드러난다. 아래 아홉 가지는 단순한 욕망 목록이 아니라, 불안이 붙잡은 키워드의 지도다.

1. “누우면 바로 잠” — 통제 불능의 시대, ‘오프 스위치’에 대한 갈망

과로·알림·불면이 상수인 시대에, 즉시 수면은 “내가 내 몸을 꺼버릴 수 있다”는 통제감의 상징이다. 수면 자체보다 통제 가능한 삶에 대한 욕구가 투영된다. ‘회복력’이 아니라 ‘차단력’에 부러움을 느끼는 것이 포인트.

2. “아침 5분 쾌변 루틴” — 웰빙의 미세공정화

대변까지 ‘루틴’으로 생산관리 하듯 다루는 풍경은 최적화 강박의 극단을 비춘다. 건강을 성과로 측정하는 풍조, 시간의 미세 단위까지 성과화하는 효율 숭배가 배경이다.

3. “아무리 먹어도 안 찌는 체질” — 노력 아닌 ‘유전·체질’의 복권화

체중 관리가 의지나 훈련의 문제가 아니라 타고난 편차로 느껴지는 불평등의 서사. 건강·외모 영역에서도 “공정성 피로”가 커지며, 사람들은 노력의 서사 대신 체질 복권을 부러워한다.

4. “장 트러블 無 강철 위장” — 만성 스트레스의 신체화

속 쓰림·과민대장 등 장 증상은 스트레스 지표가 되었다. 강철 위장은 단순 소화력이 아니라 스트레스에 무감한 정신적 갑옷에 대한 동경이다. ‘내성’에 매혹되는 시대적 피로.

5. “여드름·잡티 無 꿀피부” — 필터 너머의 현실 보정 욕구

하이디피니션 화면과 뷰티필터에 길들여진 눈은 결점 제로를 ‘기본값’으로 착각한다. 꿀피부는 디지털 기준에 맞춘 오프라인 품질 관리의 상징, 즉 심미적 성과주의다.

6. “대충 입어도 모델핏” — 노력 최소화, 결과 최대화의 판타지

패션 감각·체형·자기표현이 한 번에 해결되는 ‘효율의 꿈’. 투자 대비 결과가 큰 레버리지형 미학에 대한 집착이 반영된다. 요지는 옷이 아니라 선천적 밸런스와 맥락 읽기 능력.

7. “말하는 족족 유머감각자” — 연결 비용을 낮추는 능력

인맥보다 즉시 호감이 통용되는 시대. 유머는 긴 설명 없이 관계의 마찰을 줄이는 사회적 윤활유다. 타인의 주의를 사는 비용이 비싸질수록, 즉시성 커뮤니케이션 능력의 프리미엄이 커진다.

8. “마셔도 멀쩡한 해독킹” — 과로·야근·회식 문화의 잔상

주량 자체가 아니라 다음 날 생산성 보전 능력이 부러움의 핵심. ‘해독킹’은 회식·야근·새벽 작업을 견디는 고성능 기계의 내구성에 대한 은유다. 지치지 않는 몸=끊기지 않는 캐시플로우.

9. “람보르기니에서 우는 사람” — 돈과 행복의 역설을 알고도 선택하는 안전망

많은 이들이 역설을 안다. 그래도 부러워한다. 이유는 단순하다. 불행의 비용을 낮추는 수단으로서의 돈을 믿기 때문이다. 돈이 행복을 살 수 없다는 명제보다, 돈이 불행의 폭을 완충한다는 현실 감각이 우세하다.

세대별 ‘부러움’의 결: MZ vs 4060

이 밈은 “잘난 능력 자랑”이 아니라 “결핍의 고백”이다. 우리가 진짜 부러워하는 건 과도한 세계에서 무너지지 않는 회복력, 관계의 마찰을 줄이는 감각, 불행을 둔화하는 안전망이다. 부러움의 방향을 알면, 내 삶의 설계를 바꿀 수 있다. 오늘의 ‘좋아요’는 내일의 ‘생활 설계도’가 된다.

[메인타임스×시한책방 북터뷰] 넷플릭스 인사이드 (서보경 작가) : “그건 너무 적은 것 같아서, 더 줄게요”... 넷플릭스식 연봉 문화의 진짜 의미

넷플릭스 출신 서보경 작가는 신간 『넷플릭스 인사이드』에서 세계적인 기업의 독특한 문화를 생생히 전한다. 지원하지 않아도 스카웃되는 채용 방식, “그건 너무 적은 것 같아서 더 줄게요”라던 연봉 협상, 30분 회의와 ‘규칙 없음’의 자율 문화—이 모든 건 프로로서의 책임을 전제로 한다. 그는 “넷플릭스는 나를 단단하게 만든 학교였다”며, 최고의 복지는 연봉이 아니라 동료였다고 회상한다.

[메인타임스×시한책방 북터뷰] 넷플릭스 인사이드 (서보경 작가) : “그건 너무 적은 것 같아서, 더 줄게요”... 넷플릭스식 연봉 문화의 진짜 의미

넷플릭스 출신 서보경 작가는 신간 『넷플릭스 인사이드』에서 세계적인 기업의 독특한 문화를 생생히 전한다. 지원하지 않아도 스카웃되는 채용 방식, “그건 너무 적은 것 같아서 더 줄게요”라던 연봉 협상, 30분 회의와 ‘규칙 없음’의 자율 문화—이 모든 건 프로로서의 책임을 전제로 한다. 그는 “넷플릭스는 나를 단단하게 만든 학교였다”며, 최고의 복지는 연봉이 아니라 동료였다고 회상한다.

From K-pop to K-Seafood : Korea’s Seafood Industry Sets Sail for Global Markets

Busan is emerging as the epicenter of the K-Seafood boom. The Ministry of Oceans and Fisheries (Minister Jeon Jae-soo) announced that a large-scale trade consultation and international buyers’ meeting will be held at BEXCO’s Exhibition Hall 1 from November 5 to 7 during the Busan International Seafood & Fisheries Expo (BISFE). ■ Buyers from 19 Countries Show Strong Interest in K-SeafoodThe event will bring together 80 buyers from...

From K-pop to K-Seafood : Korea’s Seafood Industry Sets Sail for Global Markets

Busan is emerging as the epicenter of the K-Seafood boom. The Ministry of Oceans and Fisheries (Minister Jeon Jae-soo) announced that a large-scale trade consultation and international buyers’ meeting will be held at BEXCO’s Exhibition Hall 1 from November 5 to 7 during the Busan International Seafood & Fisheries Expo (BISFE). ■ Buyers from 19 Countries Show Strong Interest in K-SeafoodThe event will bring together 80 buyers from...

트럼프 무반응 논란!!.. 백악관 약가 인하 발표 때, 관계자 ‘돌발 실신’…온라인서 ‘트럼프 무반응’ 밈

트럼프 무반응 논란!!.. 백악관 약가 인하 발표 때, 관계자 ‘돌발 실신’…온라인서 ‘트럼프 무반응’ 밈

환율 대체 어떻게 되려고? - 환율 어디까지 오를까?

환율 대체 어떻게 되려고? - 환율 어디까지 오를까?

빼빼로 데이는 어떻게 만들어졌을까?.. 부산 여중생의 진실??

빼빼로 데이는 어떻게 만들어졌을까?.. 부산 여중생의 진실??

배우 이시영, 둘째 딸 출산... 연예 뉴스 넘어 사회 이슈로!! 이시영 출산의 의미

배우 이시영, 둘째 딸 출산... 연예 뉴스 넘어 사회 이슈로!! 이시영 출산의 의미

“검색은 끝났다” 네이버, AI 에이전트 기업으로 변신 선언

“검색은 끝났다” 네이버, AI 에이전트 기업으로 변신 선언

정년 65세 시대, 2033년까지 단계적 확대 추진… 일자리·세대 갈등 논의 본격화

정년 65세 시대, 2033년까지 단계적 확대 추진… 일자리·세대 갈등 논의 본격화

'이 중 가장 부러운 사람?'.. 밈이 드러낸 2025 한국인의 마음

'이 중 가장 부러운 사람?'.. 밈이 드러낸 2025 한국인의 마음

목록

목록