원·달러 환율이 1,400원대 중후반에 고착되는 분위기다. 11월 중순 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 장중 1,470원 안팎까지 치솟았고, 마감가도 1,460원대 후반에 형성됐다. 불과 몇 년 전만 해도 1,300원만 넘어가도 ‘위기’라는 말이 따라붙었지만, 이제 시장에서는 “1,400원이 일상 아니냐”는 말까지 나온다. 고환율은 왜 이렇게 길어졌고, 정말 새로운 뉴노말이 되는 걸까.

달러가 너무 세지고, 원화는 상대적으로 약해진 구조

이번 고환율 국면의 첫 번째 축은 달러의 구조적 강세다. 미국은 여전히 다른 선진국 대비 높은 성장률과 물가, 그리고 상대적으로 높은 기준금리를 유지하고 있다. 글로벌 자금은 안전자산이자 고수익처로 인식되는 미국 국채·주식시장으로 빨려 들어가고, 그 결과 달러는 2024~2025년 내내 역사적 평균을 웃도는 강세를 이어가고 있다.

반면 한국은행은 경기 둔화와 부동산·가계부채 부담을 의식해 2024년 하반기 이후 기준금리를 여러 차례 인하해 현재 2%대 중반 수준까지 낮춘 상태다. 같은 시기 미국 연준(Fed)은 금리를 단 한 번만 소폭 내린 뒤, “성급하지 않은 인하” 기조를 유지하고 있다.

이렇게 한·미 금리 차가 크게 벌어진 상태가 되면서, 원화 자산보다는 달러 자산이 상대적으로 매력적인 구조가 고착됐다. 그만큼 원화에는 약세 압력이, 달러에는 강세 압력이 지속적으로 실리는 셈이다.

국민연금·서학개미·기업…이제 한국은 ‘달러를 사는 나라’

두 번째 축은 한국 내부에서 생기는 구조적인 달러 수요다.

국민연금과 주요 연기금은 중장기 전략상 해외 주식·채권 비중을 꾸준히 확대하고 있다. 자산 구성에서 해외 비중이 이미 상당 수준에 올라와 있고, 앞으로도 해외 투자 비중을 더 늘리겠다는 계획을 여러 차례 밝힌 바 있다.

개인투자자들 역시 이른바 ‘서학개미’ 흐름을 통해 미국 주식·ETF 투자에 적극적으로 나서고 있다. 환율이 조금만 내려가면 “지금이 기회”라며 달러를 사들이는 패턴이 반복되고, 이 역시 원화 약세·달러 강세를 떠받치는 바닥 수요가 된다.

여기에 최근 타결된 한·미 3,500억 달러 규모 투자·통상 패키지 딜도 달러 수요를 키우는 요인이다. 한국은 이 가운데 2,000억 달러를 현금으로 미국에 투자하되, 연간 200억 달러 한도 안에서 나눠 집행하기로 했다. 정부는 “연 200억 달러는 시장이 감당 가능한 수준”이라고 설명하지만, 그 말은 곧 수년간 꾸준한 달러 유출이 구조적으로 예정돼 있다는 뜻이기도 하다.

결과적으로, 환율이 약간만 떨어져도 국민연금, 기업, 개인, 정부까지 모두 달러를 사는 ‘기다리는 매수세’가 형성돼 있는 상황이다. 이런 구조에서는 과거처럼 원·달러 1,100원대가 오래 유지되기 어렵다.

정치·통상 리스크가 원화에 ‘위험 프리미엄’을 얹는다

국내외 정치·지정학 변수도 원화 약세에 기름을 붓고 있다.

한국 내부에서는 계엄, 대통령 탄핵, 대선으로 이어지는 정치적 변동이 있었고, 계엄에 대한 재판은 아직도 진행중이다. 이러한 정치 상황이 겹치면 외국인 투자자 입장에서는 ‘예측 불가능성’이 커졌다고 느낄 수밖에 없고, 이는 자연스럽게 원화 자산에 위험 프리미엄을 얹게 만든다.

대외적으로는 미국의 관세 인상, 중국과의 갈등, 글로벌 공급망 재편 압력이 동시에 작동하고 있다. 한국 수출의 상당 부분이 미국·중국·IT 공급망에 묶여 있는 만큼, 통상 정책의 작은 변화도 한국 경제에는 큰 변수로 작용한다. 시장이 이 리스크를 가격에 반영하는 과정에서, 원화는 다른 아시아 통화보다 더 민감하게 흔들리는 통화 중 하나가 됐다.

최근 환율이 다시 1,470원 안팎까지 치솟은 배경에도, 미·중 갈등, 미국 통상정책, 국내 정치 일정에 대한 경계심이 복합적으로 반영돼 있다는 해석이 우세하다.

IMF 진단은 “외환위기급은 아니다”…기초체력은 아직 버티는 중

다만 지금의 고환율을 곧장 외환위기급 ‘붕괴 국면’으로 보는 건 과한 해석일 수 있다.

IMF가 최근 발표한 외부부문 평가 보고서에서, 한국의 대외부문은 “중장기 기초여건과 바람직한 정책에 대체로 부합하는 수준(broadly in line)”으로 평가됐다. 이는 한국이 여전히 일정 수준의 경상수지 흑자, 충분한 외환보유액, 비교적 건전한 대외 부채 구조를 유지하고 있다는 의미다. 다시 말해, 원화가 구조적으로 심하게 과대 혹은 과소 평가되어 있다기보다는, 글로벌 달러 강세와 단기적인 정치·수급 요인에 더 크게 흔들리는 통화라는 진단에 가깝다.

외환보유액이 빠르게 소진되고, 대외 차입이 막히는 식의 ‘위기 징후’도 현재로선 뚜렷하게 보이지 않는다. 지금의 고환율은 분명 불편한 숫자지만, 시스템 전체가 붕괴 직전인 상황과는 거리가 있다는 얘기다.

1,200원대로 돌아갈까, 1,400원이 새 일상이 될까

앞으로의 방향성은 결국 미국 금리, 통상정책, 한국 정치·경제의 조합에 달려 있다.

글로벌 투자은행들의 보고서를 종합해 보면, 대략 이런 시나리오가 그려진다.

1) 미국 연준이 물가가 안정됐다고 확신하고, 금리 인하 속도를 조금 더 높이면 달러 강세는 한풀 꺾일 수 있다.

2) 미국의 추가 관세 압박과 공급망 재편 압력이 완화되면, 한국을 비롯한 아시아 통화 전반에 숨통이 트일 수 있다.

3) 한국 내부에서 정치 불확실성이 줄고, 구조 개혁에 대한 신뢰가 쌓이면 원화 자산에 붙어 있는 위험 프리미엄도 줄어든다.

이 세 가지가 맞물릴 경우, 원·달러 환율은 1,300원대 초반까지 점진적으로 내려갈 수 있다는 전망이 존재한다. 하지만 한·미 금리 차가 과거처럼 좁혀지기 어렵고, 해외투자 확대와 3,500억 달러 투자 딜 같은 구조적 요인이 그대로 유지되는 한, 과거처럼 1,100원대가 ‘정상 구간’이 되는 그림은 기대하기 어렵다는 분석이 더 많다.

일부 해외 투자은행은 아예 “1,400원 안팎이 새로운 균형 수준, 일종의 뉴노말이 될 수 있다”고 본다. 반대로, 미국의 통상 압박이 강화되고 국내 정치 혼란이 길어질 경우 일시적으로 1,500원을 재돌파하는 ‘쇼크 시나리오’도 배제하긴 어렵다는 경고도 있다.

숫자보다 중요한 건 ‘기초체력’…고환율 시대의 숙제

결국 “고환율이 뉴노말이냐”라는 질문은, 환율 숫자보다 한국 경제의 체력과 구조를 어떻게 바꿀 것인가로 귀결된다.

생산가능인구 감소, 잠재성장률 둔화, 부동산·가계부채 부담, 중국과의 경쟁 심화, 정책의 예측 가능성 부족 같은 구조적 과제를 그대로 둔 채로 고환율 시대를 맞으면, 달러가 조금만 강해져도 원화는 반복해서 큰 폭으로 흔들릴 수밖에 없다.

반대로, 생산성과 산업 구조를 손보고, 인구·재정·부동산 시스템을 조정하고, 자본시장에 대한 신뢰를 회복한다면, 설령 과거보다 환율 레벨이 한 단계 올라간다 해도 안정적인 ‘새 균형’을 찾을 수 있다.

지금의 1,400원대 환율은 우리에게 부담스러운 숫자다. 동시에, 이 숫자는 한국 경제가 어떤 선택을 하느냐에 따라 ‘위기의 가격’이 될 수도 있고, ‘관리 가능한 뉴노말’이 될 수도 있는 거울이기도 하다.

오늘 수능 어땠나… 수험생이 느낀 과목별 체감 난이도는?

2026학년도 수능은 전국 85개 시험지구, 1310개 시험장에서 원서 접수 기준 55만 4,174명이 수능에 도전한 가운데 전반 난이도는 작년과 비슷하거나 약간 높게 형성됐다. 국어는 독서 지문이, 수학은 고난도 문항이 상위권을 가르는 역할을 했고, 영어는 작년보다 다소 어렵고 9월 모의평가와 비슷하다는 평가가 많다. 사회탐구 응시가 늘며 ‘사탐런’이 계속됐고, 전자기기 반입 단속도 강화됐다. 수험생들은 이의신청과 성적 통지 이후 본격적인 정시 전략에 돌입하게 된다.

오늘 수능 어땠나… 수험생이 느낀 과목별 체감 난이도는?

2026학년도 수능은 전국 85개 시험지구, 1310개 시험장에서 원서 접수 기준 55만 4,174명이 수능에 도전한 가운데 전반 난이도는 작년과 비슷하거나 약간 높게 형성됐다. 국어는 독서 지문이, 수학은 고난도 문항이 상위권을 가르는 역할을 했고, 영어는 작년보다 다소 어렵고 9월 모의평가와 비슷하다는 평가가 많다. 사회탐구 응시가 늘며 ‘사탐런’이 계속됐고, 전자기기 반입 단속도 강화됐다. 수험생들은 이의신청과 성적 통지 이후 본격적인 정시 전략에 돌입하게 된다.

‘고환율, 진짜 뉴노말인가’…원·달러 1,400원대가 안 떨어지는 이유

원·달러 환율이 1,400원대 중후반에서 좀처럼 떨어지지 않으며 ‘고환율 뉴노말’ 논쟁이 커지고 있다. 미국의 구조적 강달러, 한·미 금리 차, 국민연금·기업·개인의 해외투자 확대 등 한국 내부의 달러 수요가 고환율을 고착시키는 핵심 요인이다. 여기에 정치·통상 리스크까지 더해지면서 원화는 다른 아시아 통화보다 민감하게 흔들리고 있다. IMF는 한국의 대외 건전성이 “기초여건과 대체로 부합한다”고 평가하며 외환위기 가능성은 낮다고 본다. 다만 1,100원대 복귀는 쉽지 않아, 1,300~1,400원대가 새로운 균형이 될 가능성이 커지고 있다.

‘고환율, 진짜 뉴노말인가’…원·달러 1,400원대가 안 떨어지는 이유

원·달러 환율이 1,400원대 중후반에서 좀처럼 떨어지지 않으며 ‘고환율 뉴노말’ 논쟁이 커지고 있다. 미국의 구조적 강달러, 한·미 금리 차, 국민연금·기업·개인의 해외투자 확대 등 한국 내부의 달러 수요가 고환율을 고착시키는 핵심 요인이다. 여기에 정치·통상 리스크까지 더해지면서 원화는 다른 아시아 통화보다 민감하게 흔들리고 있다. IMF는 한국의 대외 건전성이 “기초여건과 대체로 부합한다”고 평가하며 외환위기 가능성은 낮다고 본다. 다만 1,100원대 복귀는 쉽지 않아, 1,300~1,400원대가 새로운 균형이 될 가능성이 커지고 있다.

배우 김정난을 쓰러뜨린 ‘미주신경성 실신’, 도대체 어떤 증상인가?.. 누구나 겪을 수 있는 위험

배우 김정난이 집에서 갑작스러운 미주신경성 실신으로 쓰러져 턱을 다치고 응급실로 이송된 사실을 밝히며, 이 증상에 대한 관심이 커지고 있다. 미주신경성 실신은 자율신경계의 과도한 반응으로 혈압과 심박수가 급격히 떨어져 발생하는 흔한 실신 유형이지만, 쓰러지는 과정에서 큰 부상이 이어질 수 있어 위험하다. 피로, 스트레스, 더운 환경, 통증 등 특정 상황에서 촉발되며 전조 증상을 인지해 즉시 앉거나 눕는 것이 중요하다. 반복될 경우 검사를 통한 원인 확인이 필요하다.

배우 김정난을 쓰러뜨린 ‘미주신경성 실신’, 도대체 어떤 증상인가?.. 누구나 겪을 수 있는 위험

배우 김정난이 집에서 갑작스러운 미주신경성 실신으로 쓰러져 턱을 다치고 응급실로 이송된 사실을 밝히며, 이 증상에 대한 관심이 커지고 있다. 미주신경성 실신은 자율신경계의 과도한 반응으로 혈압과 심박수가 급격히 떨어져 발생하는 흔한 실신 유형이지만, 쓰러지는 과정에서 큰 부상이 이어질 수 있어 위험하다. 피로, 스트레스, 더운 환경, 통증 등 특정 상황에서 촉발되며 전조 증상을 인지해 즉시 앉거나 눕는 것이 중요하다. 반복될 경우 검사를 통한 원인 확인이 필요하다.

All Five Members of NewJeans Return to ADOR … 348-Day Dispute Reaches a Turning Point

All five members of NewJeans have officially announced their return to their label ADOR on November 12, marking 348 days since the group declared the termination of their exclusive contracts on November 29 last year.Haerin (19) and Hyein (17) first announced their return in the afternoon, followed two hours later by Danielle, Hanni, and Minji, who made the same decision.With this, the year-long conflict between HYBE and ADOR’s former CEO Mi...

All Five Members of NewJeans Return to ADOR … 348-Day Dispute Reaches a Turning Point

All five members of NewJeans have officially announced their return to their label ADOR on November 12, marking 348 days since the group declared the termination of their exclusive contracts on November 29 last year.Haerin (19) and Hyein (17) first announced their return in the afternoon, followed two hours later by Danielle, Hanni, and Minji, who made the same decision.With this, the year-long conflict between HYBE and ADOR’s former CEO Mi...

드디어 돌아오는 뉴진스 완전체 … 348일 만에 어도어 복귀!!

드디어 돌아오는 뉴진스 완전체 … 348일 만에 어도어 복귀!!

[메인타임스×시한책방 북터뷰] 넷플릭스 인사이드 (서보경 작가) ② : “니 돈 내” — 넷플릭스의 룰, 그리고 일하는 인간의 품격

[메인타임스×시한책방 북터뷰] 넷플릭스 인사이드 (서보경 작가) ② : “니 돈 내” — 넷플릭스의 룰, 그리고 일하는 인간의 품격

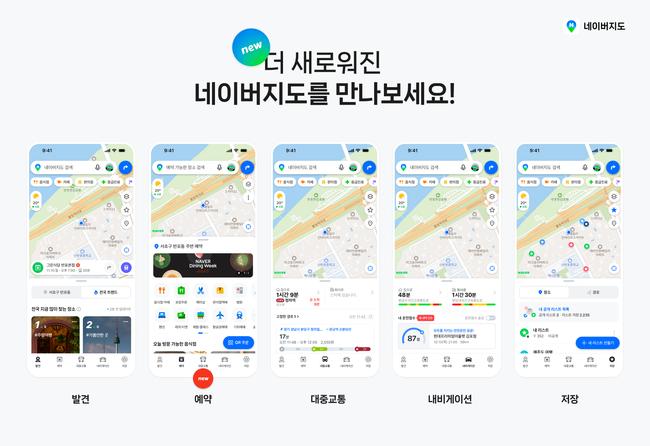

네이버지도, ‘예약 탭’ 신설… 일상부터 여행까지 한 번에 연결

네이버지도, ‘예약 탭’ 신설… 일상부터 여행까지 한 번에 연결

정년 60→61세, 무엇이 바뀌나…고령 정규직 5만여 명 ‘1년 더’, 임금·고용·연금이 동시에 흔들린다

정년 60→61세, 무엇이 바뀌나…고령 정규직 5만여 명 ‘1년 더’, 임금·고용·연금이 동시에 흔들린다

《천수연의 AI시대 한국문화 읽기》과거급제에서 수능까지 — AI시대, 한국 교육열의 미래를 묻다

《천수연의 AI시대 한국문화 읽기》과거급제에서 수능까지 — AI시대, 한국 교육열의 미래를 묻다

목록

목록